Achievement Feedback

成就分享

【學員案例】從車禍重建到跳躍回歸——12 堂課的改變之路

動作分析,是找回自信的第一步

分析-林沛綱 教練-陳怡蒨這位學員是目前在澳洲求學的大學生,熱愛排球。原本擁有不錯的運動能力,但在一次車禍中,雙腳遭遇嚴重開放性骨折,讓他的身體與心理都留下了創傷陰影。

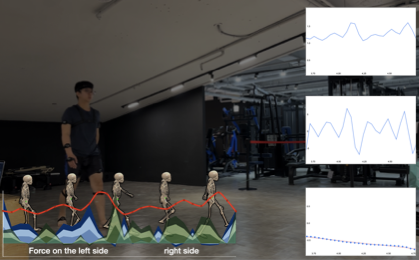

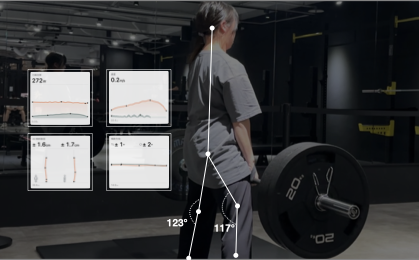

在正式開始訓練前,我們先進行了完整的動態捕捉與動作分析,發現他在跳躍與著地時的動作協調性明顯偏差,特別是減速階段的控制能力非常薄弱。再加上創傷後對著地的潛在恐懼,讓他的表現受到很大限制。

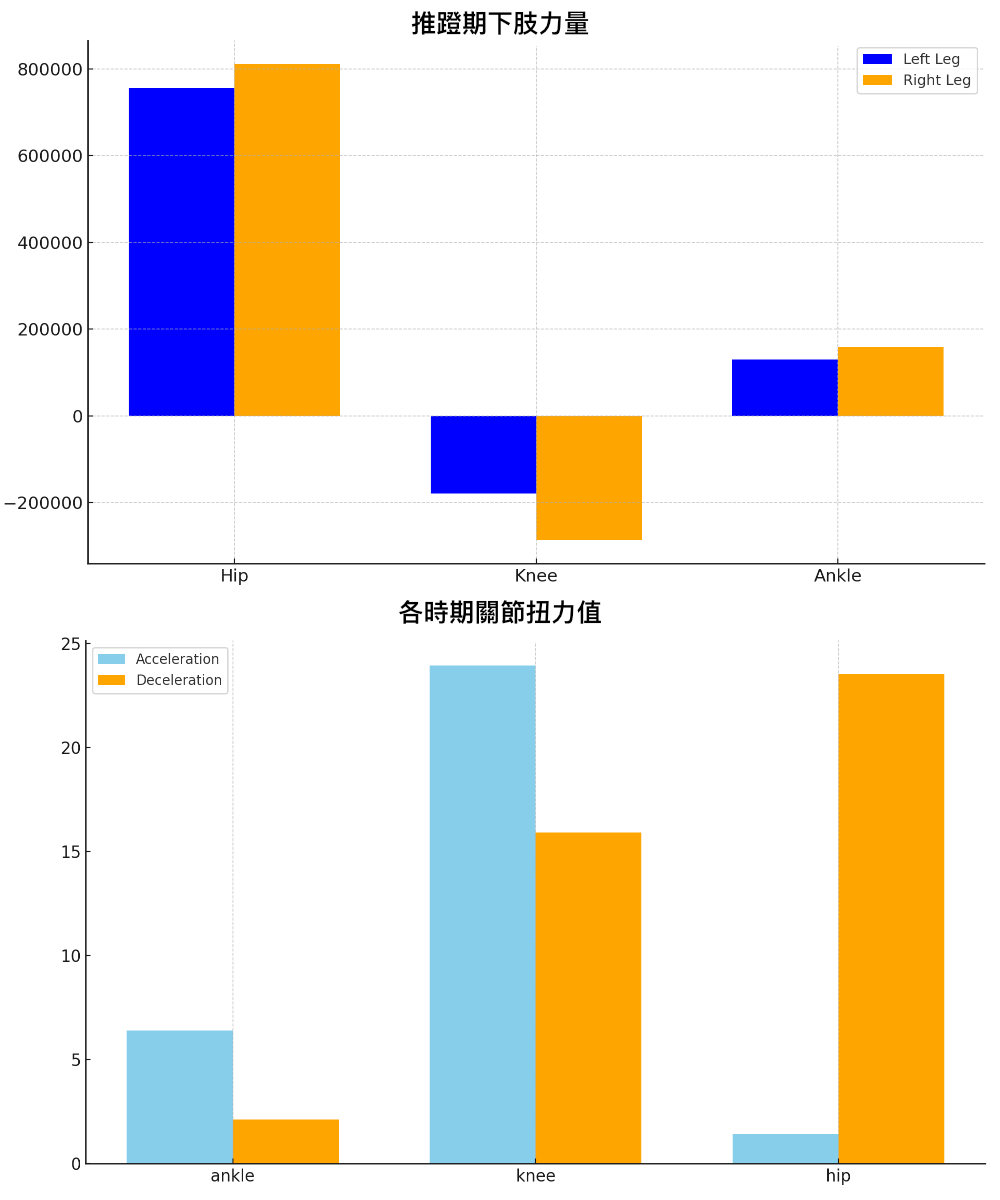

初次測試結果|關節對稱性失衡,煞車全靠右腳

- 膝關節在加速期的對稱性差異高達 24%

- 髖關節在減速期的對稱性差異達 23% 以上

- 著地時,雙腳緩衝力差異高達 44.68%

- 幾乎所有推蹬發力都來自右腳

這些數據告訴我們,他在跳躍時並不是「雙腳協作」。

而是右腳幾乎扛起所有動作負擔,這不僅影響表現,也大幅提高傷害風險。

訓練策略設計|從減敏到協調,循序漸進找回身體的信任

我們將訓練分成三個階段,目標是從心理舒適 → 動作穩定 → 協調整合,建立他對身體的信任與控制力。

初期|建立安全感與基本穩定性

- 呼吸節奏控制與動作減敏訓練

- 核心啟動與張力建立

- 輕負荷穩定支撐動作

中期|強化動作控制與基本訓練動作

- 深蹲、硬舉等基本模式動作重建

- 專注於肩胛穩定性、骨盆控制力

- 加入動態姿勢控制與穩定訓練

後期|整合協調性與功能性跳躍訓練

- TRX、不穩定支撐跳躍訓練

- 跳箱、連續跳與著地控制技巧

- 接近排球場實戰節奏的模擬訓練

第二次測試|數據對比下的真實進步

經過完整訓練後,我們再次進行分析,結果展現出學員在動作表現與穩定性上的雙重進步。

對稱性改善

- 踝與髖關節的發力對稱性提升超過 40%

- 原本右腳主導發力明顯改善,雙腳協同出力

脊椎穩定度明顯提升

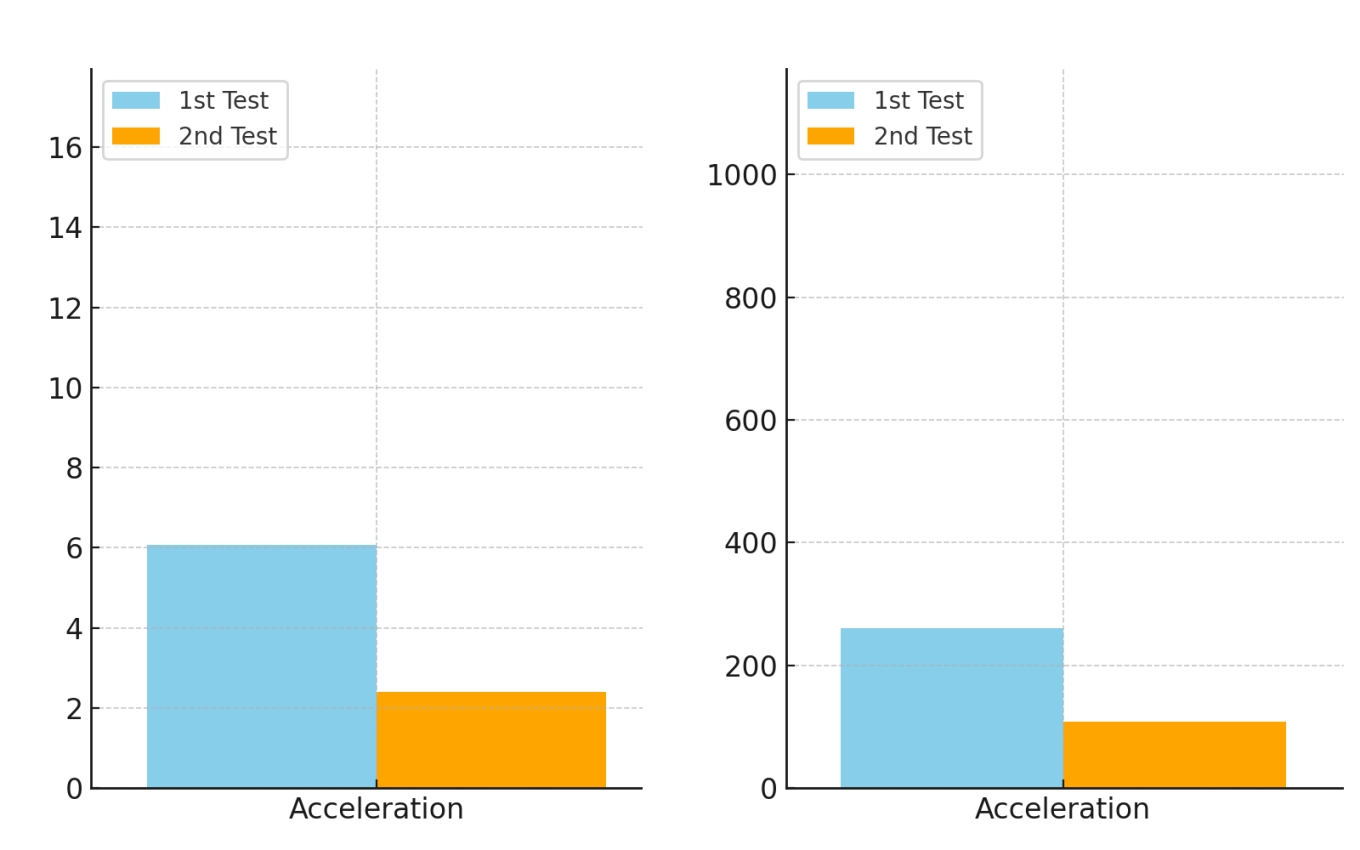

- 加速期波動標準差由 6.07 降至 2.4

- 速度變異值從 260.26 降至 109.08 m/s³

著地衝擊更平衡

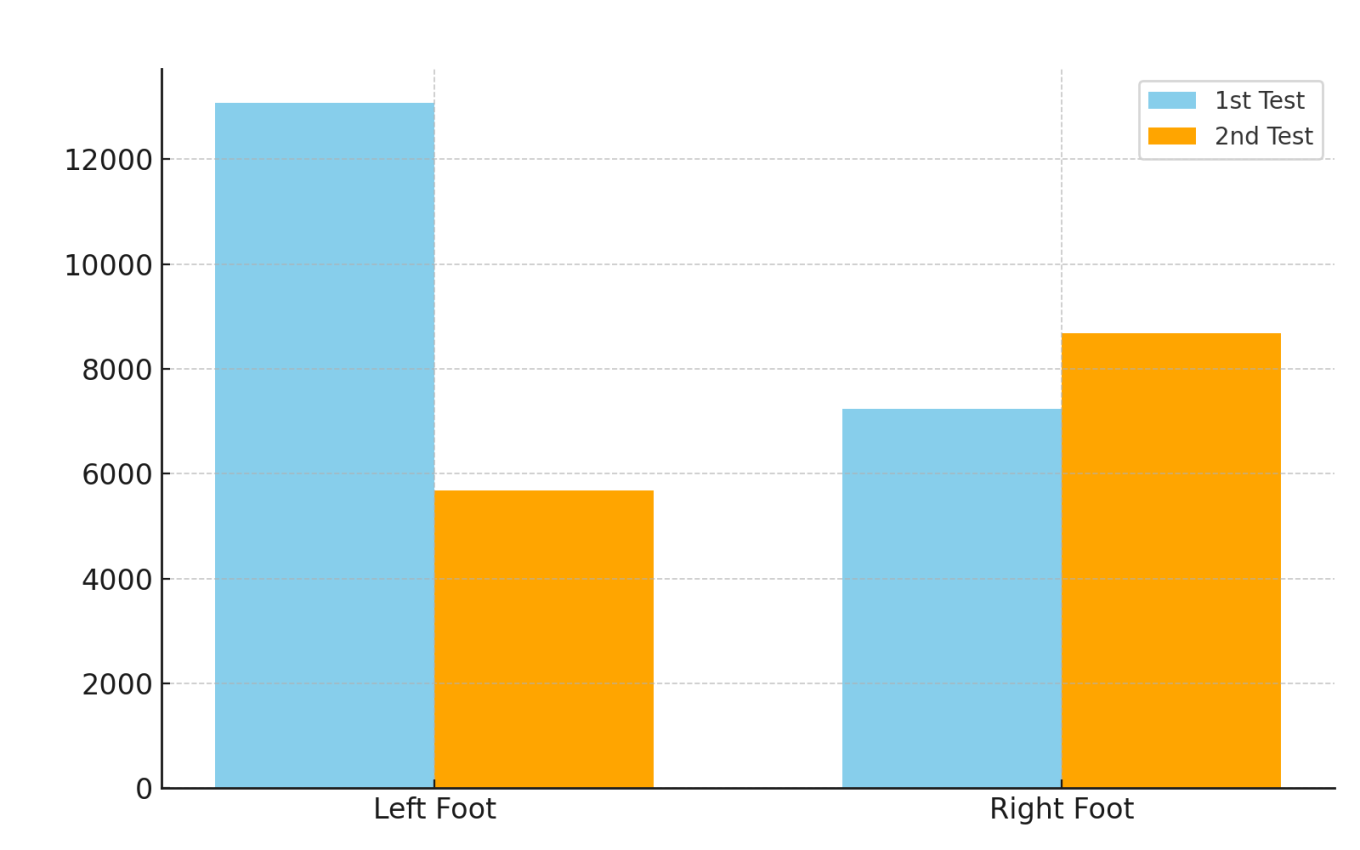

- 左腳衝擊力下降一半,右腳上升 20%

- 雙腳差異從 44.68% 降到 34.49%

這些數據說明,他的身體已開始「相信自己」,能夠穩定地從空中落地、協調地完成動作。

結語|重建的不只是動作,更是信心

這 12 堂課的進步,不只體現在數據上,更反映在學員的表情與動作中。他不再在跳起前猶豫、不再害怕著地,而是能夠真正享受運動帶來的樂趣。

作為教練,我深信數據與觀察能讓我們走在正確的訓練道路上,但真正改變學員的,是那份「被理解、被支持」的感受。

每個曾經受傷的身體,都有機會被重新建立;每位曾經懼怕運動的心,也值得找回熱愛的感覺。

其他相關文章

-

動作分析-步態訓練

學員出去遊玩時當行程需要一直走路,往往膝蓋都會影響遊玩品質。希望藉由運動提高肌力也提高生活品質。

-

健力分析-提升動作品質

健力三項愛好者,想提升動作品質與能力。

-

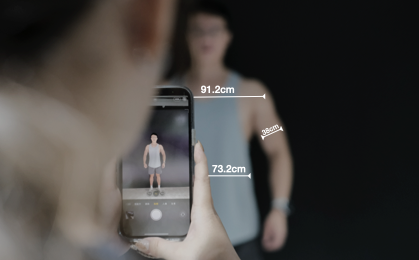

學員體態成長

紀錄學員體態改變